Bolivia está inmersa en una fiebre del oro impulsada por los precios récord del oro y la creciente demanda internacional. Esta situación ha sido facilitada por una regulación minera permisiva que borra los límites entre lo legal y lo ilegal.

En los últimos años, la expansión de la minería por todo el país y particularmente en la Amazonía, ha dejado profundas cicatrices ambientales. La actividad minera se ha convertido en uno de los principales motores de la deforestación, amenazando tanto áreas protegidas como comunidades nativas.

A diferencia de otros países amazónicos, como Perú y Colombia, los principales actores de la minería en Bolivia son las cooperativas mineras. Su poder económico y político, junto con la escasa regulación de la industria, les ha permitido expandir sus operaciones a las regiones más remotas de la Amazonía boliviana, incluyendo áreas protegidas. Sin embargo, sus actividades suelen estar asociadas con actores ilegales, que operan sin licencia ambiental o en alianza con empresas dudosas de China y Colombia.

*Este artículo forma parte de una investigación conjunta de InSight Crime y el Instituto Igarapé sobre minería ilegal, tráfico de fauna silvestre, madera y drogas en la Amazonia boliviana. Lea los demás capítulos aquí, o descargue el PDF completo.

Los buscadores de oro están devastando el río Tuichi en medio de su búsqueda del metal precioso. Este río fluye hasta el Parque Nacional Madidi, un área natural que alberga más de 1.000 especies de aves y alrededor de 200 de mamíferos.

Conforme los mineros se han aproximado cada vez más a la reserva, las patrullas de los guardaparques se han reducido, según Marcos Uzquiano, exdirector del Madidi. Incluso cuando los guardaparques realizan inspecciones, se limitan a observar actividades ilegales, como la introducción de barriles de gasolina. Sin embargo, en algunas partes del parque, los mineros “deciden quién entra”, afirmó Uzquiano.

“Hemos llegado a un punto en el que se ha perdido toda autoridad”, dijo Uzquiano, quien fue trasladado de puesto tras denunciar la situación.

Los mineros utilizan maquinaria pesada como retroexcavadoras, volquetas y cargadoras frontales, para nivelar terraplenes y excavar pozos. Esto deja montones de escombros y contamina el río con residuos mineros, incluyendo mercurio toxico utilizado en la extracción del oro, explicó Uzquiano.

“Todos los residuos mineros se están vertiendo directamente al río sin ninguna medida paliativa”, afirmó. Los residuos, también conocidos como relaves, incluyen mercurio tóxico utilizado en la separación del oro. “Está totalmente fuera de control”, afirmó Uzquiano.

A pesar de esto, el gobierno boliviano no ha detenido el saqueo, a pesar de haber establecido la reserva en 1995 con la intención de proteger una de las áreas con mayor diversidad biológica del mundo. Por lo contrario, ha fomentado la extracción de oro otorgando concesiones dentro de la reserva, que se extiende a lo largo de la cuenca alta del río Amazonas boliviano.

VEA TAMBIÉN: Bajo la superficie de la minería ilegal de oro en el Amazonas

Bolivia está experimentando un auge del oro impulsado por los altos precios del metal. Ocho de los nueve departamentos de Bolivia producen oro. La producción de oro pasó de 6,3 toneladas en 2010 a 42 toneladas, por valor de unos US$1.700 millones en 2019. Entre 2010 y 2021, Bolivia exportó 240 toneladas de oro. La década anterior exportó solo 70 toneladas. El secreto a voces es que la fiebre del oro en Bolivia se alimenta por no tener prácticamente ningún control sobre la extracción, venta o exportación del metal precioso.

“No hay seguimiento, desde el operador en el yacimiento hasta la comercialización”, dijo Alfredo Zaconeta, investigador experto en minería del Centro para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA).

Excavar en las cooperativas mineras de oro

Casi todo el oro de Bolivia proviene de cooperativas mineras a pequeña escala. A menudo, estas actúan como verdaderas mafias. Las cooperativas, que tienen un gran poder político, son conocidas por tomar como rehén al gobierno, corromper y coaccionar a los funcionarios de las agencias mineras y tener tratos turbios con empresas mineras colombianas y chinas. Estos mineros ingresan a zonas protegidas y emplean técnicas destructivas, como el uso de equipos salvajes como excavadoras, dragas masivas y mercurio venenoso. Operan prácticamente en la impunidad debido a las lagunas en la legislación boliviana y a la escasa supervisión de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM).

“Hay un nivel de flexibilidad y excepciones… que dan al sector minero cooperativo la posibilidad de comportarse realmente como un minero ilegal”, dijo Oscar Campanini, quien ha investigado la minería como director del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), una organización sin fines de lucro que informa sobre temas sociales.

Aunque las cooperativas mineras existían antes, surgieron en la década de 1980 después de la disolución de la empresa minera estatal boliviana, Comibol. Formadas por mineros desempleados, estas cooperativas obtuvieron concesiones mineras en pozos abandonados o en terrenos a cambio de poco dinero.

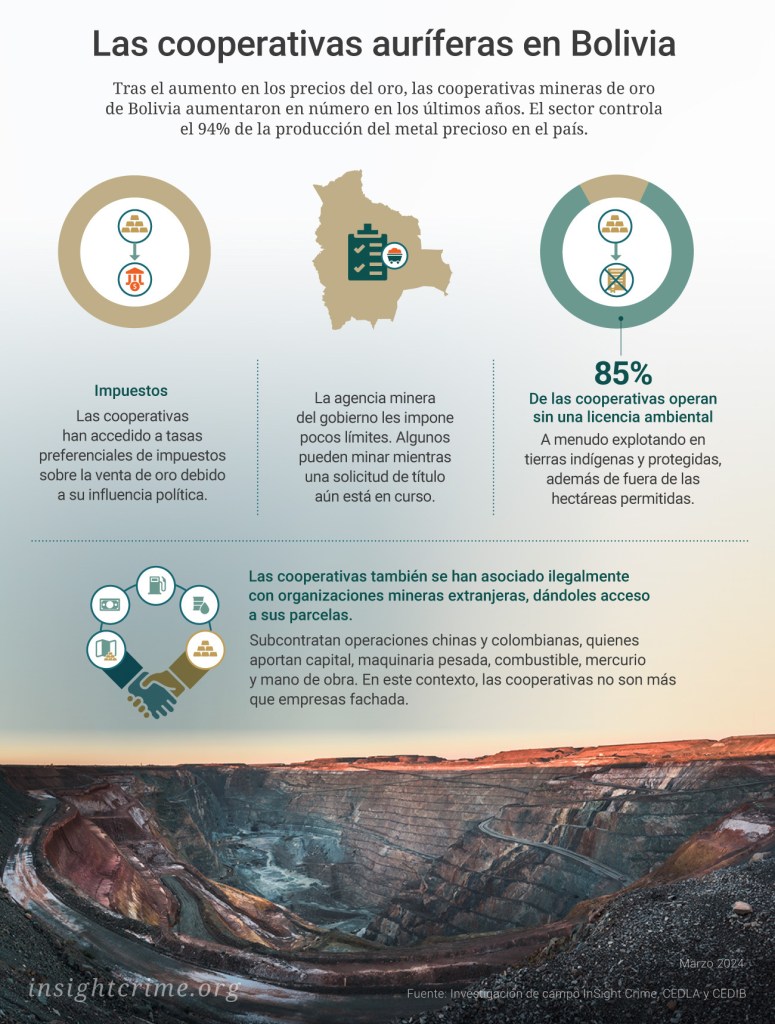

El aumento de los precios de los minerales a partir de los años noventa impulsó el crecimiento de las cooperativas mineras en Bolivia. En 2010, había 459 cooperativas auríferas registradas en el departamento de La Paz. En 2019, este número se duplicó y más, alcanzando las 1.230.

Según Zaconeta, el sector cooperativo controla el 94% de la producción nacional de oro del país. El porcentaje restante está en manos de los sectores privado y estatal. A diferencia de Perú, hay pocas grandes empresas mineras de propiedad extranjera en Bolivia.

Aunque se supone que las cooperativas son empresas de colaboración en las que cada miembro es un socio, la realidad es que a menudo son propiedad o están controladas por familias o pequeños grupos. Muchos de sus miembros individuales siguen siendo pobres, mientras que los líderes de las cooperativas consolidan el poder y la riqueza.

A nivel nacional, las cooperativas mineras están organizadas en federaciones más grandes. La mayoría opera en el departamento de La Paz, pero también en la región amazónica de Bolivia. Entre ellas se encuentran la Federación de Cooperativas Mineras del Norte de La Paz (FECOMAN), la Federación Regional de Cooperativas Mineras (FERRECO) y la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (FECOMIN). Un documento de 2014 sobre las cooperativas describía a la FECOMIN como una organización que se escuda en “discursos sobre alianzas ideológicas y apoyo mutuo, mientras chantajea y coacciona al Gobierno.”

Las cooperativas apoyaron al expresidente Evo Morales (2006-2019) cuando llegó al poder. Respaldaron a Morales durante gran parte de su mandato, y él les recompensó con cargos políticos. Pero también lo presionaron a su favor, a menudo a través de manifestaciones masivas, cada vez que el Gobierno se atrevía a desafiar sus intereses, como aumentar los impuestos o limitar las concesiones mineras. En 2016, los trabajadores mineros que protestaban secuestraron y mataron a golpes al viceministro del Interior de Bolivia, Rodolfo Illanes, en medio de una escalada del conflicto en torno a la legislación minera.

El gobierno persiguió a los responsables del asesinato de Illanes, pero no hubo fuertes implicaciones para el sector cooperativo. De hecho, en la actualidad, las cooperativas continúan desempeñando un papel importante en el gobierno y en el partido gobernante, el Movimiento al Socialismo (MAS), al tiempo que mantienen la capacidad de movilizar a sus miembros en favor de sus intereses.

“Evidentemente, tienen una presencia política que les ha permitido a lo largo de estos 15 años dirigir y definir parte de las acciones, normas legales y políticas sobre el tema minero”, dijo Zaconeta. Una medida del poder político de las cooperativas son las regalías excesivamente bajas sobre el oro. El gobierno boliviano solo ha aplicado un 2,5% de regalías por el oro que extraen. Incluso esa cantidad no siempre se ha pagado, dijo Zaconeta. Las cifras de 2021 indican que las regalías sobre el oro llegaron a solo el 2,2% ese año, según Zaconeta. Después de una tensa negociación en octubre de 2022, las cooperativas mineras y el Gobierno acordaron pagar un tributo especial del 4,8% sobre la venta bruta de oro. Esta iniciativa aún no ha sido aprobada, pero de aprobarse, las cooperativas tendrían que pagar 2,5% en regalías sumado al 4,8% adicional en impuestos especiales.

Además, el marco legal en torno a la minería, establecido por la Ley 535 en 2014, prácticamente exime a las cooperativas de rendir cuentas. Bajo esta ley, las cooperativas solo necesitan haber solicitado el registro como entidad jurídica para recibir un título minero o un Contrato Administrativo Minero (CAM). Incluso algunas cooperativas creadas antes de 2014 pueden seguir operando, incluso en áreas protegidas, mientras se tramita una solicitud de contrato.

La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) de Bolivia, en el mejor de los casos, parece ser deliberadamente ignorante, y en el peor, cómplice al permitir que las cooperativas actúen sin restricciones. Se han otorgado concesiones mineras en zonas protegidas de la Amazonía, sin realizar una inspección para garantizar que las cooperativas limiten la extracción a las áreas asignadas de 25 hectáreas. Además, alrededor del 85% de las cooperativas operan sin ningún tipo de licencia ambiental.

Frecuentemente, las operaciones mineras son financiadas por extranjeros. Una cooperativa boliviana recibe el contrato minero, mientras que la maquinaria pesada y la mano de obra son financiadas por extranjeros que se llevan hasta el 80% de las ganancias. Estas prácticas violan la Constitución y la legislación minera, según Zaconeta. En muchas ocasiones, las cooperativas mineras no son más que fachadas de operadores extranjeros.

Dragas y retroexcavadoras saquean los ríos amazónicos

Las dragas que operan en las vías fluviales amazónicas de Bolivia aspiran abiertamente el lodo para capturar partículas de oro. Estas barcazas, manejadas en su mayoría por mineros chinos y colombianos, pueden alcanzar dos o tres pisos de altura y están equipadas con enormes bombas y mangueras de alta presión para dragar el lecho del río. Al mismo tiempo, se utilizan retroexcavadoras para excavar las orillas del río en busca de más oro.

Estas dragas ilegales se han infiltrado en el extenso río Beni y sus afluentes en la región de las tierras bajas del Amazonas, incluidos los ríos Challana, Tipuani, Mapiri y Kaka.

Jimena Mercado fue una de las primeras periodistas bolivianas en informar sobre la presencia de las dragas en la región amazónica. Según ella, ya habían empezado a “asediar” el Madidi en 2018, cuando viajó a la región.

Las autoridades de los pueblos cercanos se alarmaron, dijo Mercado. En su libro “Tras el Dorado. Crónicas de la explotación del oro en la Amazonía”, Mercado cuenta que habló con Edwin Peñaranda, antiguo concejal de la ciudad ribereña de Teponte. Peñaranda estaba tan preocupado por la afluencia de mineros ilegales chinos que dañaban los cursos de agua que se puso en contacto con la AJAM para averiguar si tenía contratos con algún minero chino.

La AJAM no, pero las cooperativas sí. Mercado vio contratos entre lo que describió como individuos chinos y un rico propietario de una cooperativa con tres dragas atracadas en Mayaya, justo río arriba de Teoponte.

Aunque las empresas extranjeras tienen prohibido participar en el sector minero en Bolivia, mineros chinos y colombianos se asociaron con cooperativas que ya tienen parcelas mineras legalmente asignadas para extraer oro, según Zaconeta. Subcontratan las operaciones mineras, proporcionando equipos, combustible y mercurio. También contratan mano de obra, que las cooperativas, por su propia naturaleza, no deberían necesitar.

VEA TAMBIÉN: Un comercio tóxico: la minería ilegal en las regiones de triple frontera amazónicas

Algunas empresas chinas y colombianas han creado “milicias armadas” para proteger sus operaciones, mencionó Mercado. Los tiradores controlan unas 50 parcelas mineras alrededor del pueblo de Arcopongo, en el centro de La Paz.

La fiebre del oro también ha traído la trata de personas a la Amazonía boliviana. En las ciudades de Mapiri, Guanay e Ixiamas, las paredes de las terminales de autobuses están cubiertas de fotografías de mujeres y niñas desaparecidas. Algunas son atraídas a estas ciudades mineras con falsas promesas de trabajo como cocineras, camareras o niñeras.

Otras son secuestradas, dijo Mercado, que recientemente habló con una víctima que tenía 8 años cuando fue raptada. Formaba parte de un grupo de 40 niñas que estaban siendo explotadas sexualmente en Mapiri, dijo Mercado.

Los exportadores se llevan el oro

Bolivia lleva mucho tiempo viendo cómo sus riquezas minerales se llevaban a tierras extranjeras. En el siglo XVI, la plata extraída en Bolivia financió a la corona española y llegó a las joyas de los reyes árabes y a los tesoros de los emperadores de la dinastía Ming.

El oro se sigue exportando hoy, pero las cantidades han fluctuado salvajemente en los últimos años, saltando de ocho toneladas en 2013 a 36 toneladas al año siguiente. Aunque no se sabe cuánto oro es de origen ilegal, “las drásticas oscilaciones te dicen que algo va mal”, dijo Zaconeta.

Las exportaciones también han superado la producción nacional. En 2012, Bolivia exportó unas 27 toneladas de oro, unas 15 toneladas más de las que extrajo oficialmente. Asimismo, en 2014 se exportaron 10 toneladas más. Zaconeta dijo que las exportaciones de oro infladas sugieren que el oro de origen ilegal, probablemente de la Amazonía peruana, se está lavando en Bolivia.

El oro extraído por numerosas dragas a lo largo del río brasileño Madeira, que conecta el estado de Rondonia con Beni, también se lava y se comercializa en Bolivia, según una investigación del medio peruano Ojo Público.

El oro pasa por varias manos y las fuentes se mezclan antes de la exportación, lo que ofrece muchas oportunidades para el lavado. Los particulares, incluidos los cooperativistas, venden a las tiendas de oro que han surgido en torno a las explotaciones mineras. Un solo minero puede vender legalmente hasta dos kilos al mes, por los que puede obtener hasta US$62.000. Los compradores solo necesitan ver un documento de identidad.

Las empresas exportadoras compran oro a estos compradores, así como a cooperativas. Aproximadamente dos docenas de empresas exportadoras están registradas en el gobierno. La ley exige que estas empresas presenten declaraciones juradas al Servicio Nacional de Registro y Control de Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom) de Bolivia, en las que se documente la procedencia del oro exportado y el pago de impuestos.

En teoría, el origen del oro se identifica mediante números de identificación minera, que los buscadores y vendedores de oro deben obtener para operar legalmente. Pero los números de identificación minera y el origen del oro se declaran en el momento de la venta, y el Senarecom no dispone de ningún medio eficaz para rastrear la información facilitada.

La falta de supervisión permite tanto a los compradores como a los exportadores de oro documentar falsamente títulos, entidades y fuentes de oro. Esto permite la libre circulación de oro entre cooperativas. La mayoría de las cooperativas auríferas, al estar reguladas como operaciones a pequeña escala, están limitadas a vender 20 kilogramos al mes. Para evitarlo, una cooperativa que extrae más oro lo transfiere a otra, lavándolo.

Por ejemplo, se estima que en 2018 se produjeron 31 toneladas de oro en toda Bolivia. Alrededor de la mitad se extrajo supuestamente en el departamento de Beni, a pesar de que solo hay 20 cooperativas registradas allí, según Zaconeta. El oro también procede de cooperativas y números mineros falsos.

“No hay seguimiento”, dijo Zaconeta sobre las actividades de inspección del Senarecom. “Lo único que hace el Estado es retener las declaraciones que hacen los operadores”.

Los compradores internacionales sin escrúpulos contribuyen al problema. Desde 2017, los compradores de la India y los Emiratos Árabes Unidos han representado más de tres cuartas partes de las ventas de oro de Bolivia. Este fue un cambio abrupto desde 2016, cuando las empresas estadounidenses compraron más de la mitad del oro del país. El cambio se produjo poco después de que los comerciantes de metales estadounidenses fueran objeto de escrutinio por comprar oro de origen sospechoso exportado desde Bolivia como residuos metálicos. También se produjo tras una amplia ofensiva de la fiscalía estadounidense contra las importaciones de oro extraído ilegalmente.

Desde entonces, los exportadores han recurrido a compradores de India y Dubai, que pagan con rapidez y hacen pocas preguntas, según el CEDLA. Los propios exportadores han sido sorprendidos sacando oro del país ilegalmente. En diciembre de 2020, en el aeropuerto de El Alto, en La Paz, las autoridades incautaron 331 kilogramos de oro, valorados en US$18 millones, que se dirigían a Dubai.

El exportador, Goldshine SRL, presuntamente falsificó documentos para eludir impuestos. Tras la incautación, los fiscales abrieron una investigación contra el propietario de la empresa, Amit Dixit, acusado de compraventa ilegal de recursos minerales y de hacer declaraciones falsas.

A pesar de la nube de sospechas que rodeaba a Dixit, los fiscales bolivianos ordenaron que se le devolviera el oro confiscado al año siguiente. También archivaron el caso. En marzo de 2022, el Senado celebró una audiencia en la que el jefe de la agencia minera de Bolivia dijo a los legisladores que Dixit había huido del país llevándose el oro. Mientras se le investigaba, Dixit también consiguió exportar otros 278 kilogramos de oro, según revelaron las autoridades.

Bolivia ha pedido a INTERPOL que publique una alerta para la detención de Dixit, pero de momento no se ha hecho nada. La senadora de la oposición Cecilia Requena calificó la investigación de desastre. “Todos hemos perdido”, dijo. “Los corruptos han ganado”.

Madidi: ¿Un paraíso perdido?

En 2000, la revista National Geographic celebró la creación del Madidi, que calificó de “nuevo parque nacional espectacular” de Bolivia, con una imagen en portada de dos guacamayos rojos en vuelo. Ahora, la reserva sirve de sombría ilustración del poder destructivo de los mineros del oro de Bolivia.

Según los planes de manejo del Madidi, la superficie en la que se permite la extracción de recursos en el parque aumentó casi un 65% de 2006 a 2014. Marcos Uzquiano, guardaparque de Bolivia, dijo que recordaba unas 53 concesiones mineras dentro del parque en 2013. En 2021, cuando “volvimos a revisar las cuadrículas”, había “100 concesiones” dentro del parque. “Eso ha ido aumentando año tras año”, dijo Uzquiano.

A finales del año pasado, los organismos mineros de Bolivia y las federaciones de cooperativas urdieron su último acuerdo, que permite aumentar los derechos mineros en Madidi y otras dos reservas, Cotapata y Apolobamba.

Cuando se conoció el acuerdo por la puerta de atrás, un grupo que representaba los derechos indígenas hizo que personas de 10 territorios indígenas marcharan hasta las oficinas del Madidi y la Biosfera Pilón Lajas y las tomaran. La indignación provocó que el gobierno anulara rápidamente el acuerdo, en octubre de 2022.

Estas raras victorias importan poco cuando no hay nadie que proteja el Madidi de los mineros que entran ilegalmente en sus zonas protegidas. “En estos momentos, los guardaparques del Madidi están completamente solos”, afirmó Uzquiano.